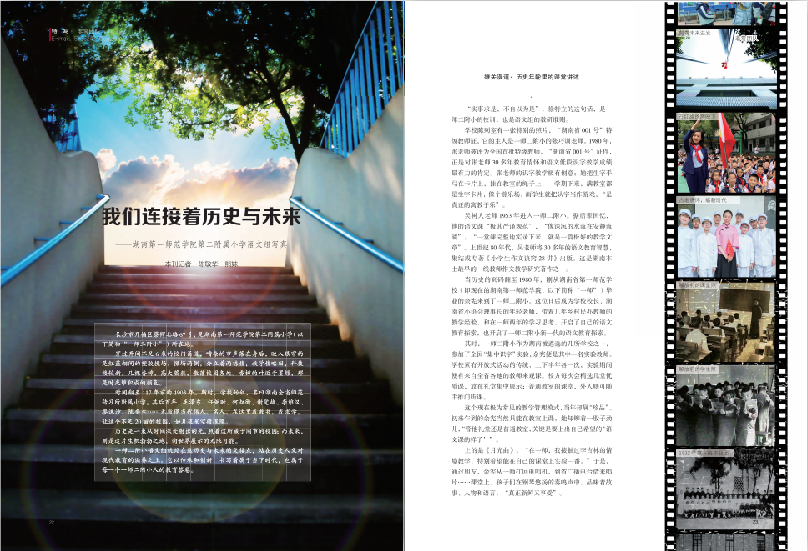

长沙市开福区蔡锷北路67号,是湖南第一师范学院第二附属小学(以下简称“一师二附小”)所在地。

穿过开间不足6米的校门甬道,嘈杂的市声落在身后,映入眼帘的是红蓝相间的塑胶操场。操场两侧,分立着两栋楼,教学楼略旧,科技楼较新。几棵香樟,高大葳蕤,散落校园各处。香樟的叶近于墨绿,那是时光堆积成的颜色。

时间翻至117年前的1903年。斯时,学校始创,名曰湖南全省师范传习所附属小学。其后百年,毛泽东、任弼时、何叔衡、谢觉哉、李维汉、廖沫沙、陈奎生……无数现当代伟人、名人,在这里或教书,或求学,让这个不足20亩的校园,如夏夜星空般璀璨。

历史是一束从时间深处射出的光,照着这所藏于闹市的校园;而未来,则是这片生机勃勃之地,向世界展示的无限可能。

一师二附小语文组就站在这历史与未来的交接点,站在历史人文对现代教育的滋养之上。它以传承和创新,书写着属于当下时代,也属于每一个一师二附小人的教育答卷。

“实事求是,不自以为是”,徐特立的这句话,是一师二附小的校训,也是语文组的教研准则。

学校陈列室有一张特别的照片,“湖南省001号”特级教师证,它的主人是一师二附小的张巧训老师。1980年,张老师被评为全国首批特级教师,“湖南省001号”证件,正是对张老师30多年教育情怀和语文低段识字教学成绩最有力的肯定。张老师的识字教学极有创意:她把生字手写在卡片上,挂在教室的绳子上,一学期下来,满教室都是生字卡片,像个游乐场,而学生就把认字当作游戏,“是真正的寓教于乐”。

吴树人老师1953年进入一师二附小。据后辈回忆,他的语文课“极其严谨规范”,“像深沉的水流在安静流淌”,“一堂课完整地实录下来,就是一篇极好的教学文章”。上世纪80年代,吴老师将30多年的语文教育智慧,集结成专著《小学生作文诀窍28讲》出版。这是湖南本土最早的一线教师作文教学研究著作之一。

当历史的页码翻至1980年,刚从湖南省第一师范学校(即现在的湖南第一师范学院,以下简称“一师”)毕业的余宪来到了一师二附小。这位日后成为学校校长、湖南省小语会理事长的年轻老师,带着几年乡村民办教师的教学经验,和在一师两年的学习思考,开启了自己的语文教育探索,也开启了一师二附小新一代的语文教育探索。

其时,一师二附小作为湖南被遴选的几所学校之一,参加了全国“集中识字”实验,余宪便是其中一名实验教师。学校素有开放式活动的传统,上下半年各一次,实验期间便有来自全省各地的教师来观课。校方每次会精选几堂优质课,放在礼堂集中展示;普通教室的课堂,外人则可随手推门听课。

这个现在极为常见的教学管理模式,当年却属“珍品”。初来乍到的余宪当然只能在教室上课,她却铆着一股子劲儿,“管他礼堂还是普通教室,关键是要上出自己希望的‘语文课的样子’”。

上的是《月光曲》。“在一师,我接触过李吉林的情境教学,特别希望能在自己的课堂上实验一番。”于是,通过朋友,余宪从一师扛回电唱机,到省广播电台借来唱片……课堂上,孩子们在钢琴悠扬的奏鸣声中,品味着故事、人物和语言,“真正新鲜又享受”。

在幻灯片都未普及的当时,余宪的课堂创新让听课老师无不惊讶、称道。其实,她自己都没想到,这一做法在多年后的信息时代,成为了最重要的教学手段,名曰“多媒体教学”。

1984年,作为吴树人老师的徒弟,余宪已经成长为学校的优秀教师。初夏的这一天,她第一次把课堂搬进了礼堂。她莫名地激动和紧张,就像4年前的那个冬日——她心里又藏了一个“创新的秘密”。

上课铃响过两分钟了,授课老师余宪还不见人影。学生焦急地扭头探看,500多名听课老师中窃语声渐起。这可怎么办?一个老教师急得大声吆喝,让年轻老师“赶紧去找”!

话音刚落,余宪进来了:“这节课我们学习心理活动片断描写。”

“我希望创设一个真实的生活情境,让孩子们真切感受,这样写出来的作文才细致、真实、有情感。然后,我再现场指导,让学生修改。”

原来,“迟到”是故意创设的情境,是情境教学在习作领域的尝试,这就是余宪“创新的秘密”!

“至于为什么选择心理片段描写,而不是一篇完整的习作,我只有一个朴素的想法,一课一得。”

余宪“一课一得”的朴素想法,其实也是学校语文教学的真实操作,而在今天,已成为课堂目标定位的高频词汇。

20世纪80年代末,思想的解放带来了人文意识的觉醒,语文教育界开始反思“科学主义”带来的教学困境:目标单一化、程序序列化、方法模式化、评价标准化。此后,呼唤“人文”的声音不绝于耳,甚至有人将“工具”和“人文”对立起来。至1997年,《北京文学》一组“忧思中国语文教育”的文章,如海上风暴,掀起一场“世纪语文大讨论”。

就在这十多年语文教育思潮涌动的岁月,“我们一方面埋头钻研教学,另一方面支着耳朵收集、吸纳这些声音,并通过反思把适合自己的拿过来作养料。”时任校长的余宪回忆说。

也就是在这一时期,学校的语文教研体系,从最开始的“传帮带”与“自我摸索”结合的方式,发展为建设研究共同体。在一师小学语文教学研究室的指导下,语文组参与了全国的主体教育实验,也参加了好几个课题研究。1996年,汪春秀在一师上了一堂示范课《灰雀》。这堂课,一师教学督导组两位专家的评价极高:“工具”与“人文”并行不悖,相映生辉,给“语文大讨论”交了一份较好的实践性答卷。

为了引导导孩子们领悟到课文语言之精妙,汪老师用“去词法”和“替代法”让大家对比感受。比如,列宁自言自语地说:“多好的灰雀呀,可惜再也不会飞回来了。”她把“自言自语”去掉,让大家体味继而明白,“自言自语”显示出列宁的智慧,既表达了自己的期望,又保护了男孩的自尊心,让他能主动放回灰雀。

为了引导孩子们体会文章的人文情怀,汪老师让孩子们化身为小男孩,去感受他不断变化的内心情感:喜爱、犹豫、坚定、歉疚。她还抛出“列宁爱灰雀是给它自由,男孩爱灰雀是把它关在笼子里,你们觉得谁更爱灰雀?”等颇有思维含量的问题,有了这样深入的思维漫溯,课堂最后“学了课文后,你想对列宁、男孩、灰雀分别说点什么呢?”这一环节,孩子们精彩纷呈的回答也就在意料之中了。

回想当年的课堂,现任教学副校长的汪春秀说:“其实,在‘语文大讨论’之前,我们的双基训练效果是全省出了名的,但语文课堂的人文性并不淡薄。我们教《桂林山水》时,孩子们能不热爱祖国美丽的山水吗?我们讲《狼牙山五壮士》时,学生能不心生对日寇的仇恨、对英雄的敬仰吗?审美和情感都在文字里,它们与文字不是对立的,可以说,工具和人文应该是语文这列火车的双轨,缺一不可。”

“至于为什么能够做到不偏颇,也许是我们学校人文底蕴深厚,语文教育有着百年历史传承的缘故吧!”汪春秀站在窗边说。在她身后,是葱郁常青的古樟。

当21世纪的第一缕阳光照亮世界,一个新的时代开始了。语文教育进入了新纪元,一师二附小的语文教育探索也走向新征程。

2001年,《语文课程标准》颁布。同年,语文新课改启动,开福区成为全国新课改试验区,一师二附小再一次站到了语文课改的潮头。

新课改最核心的理念是“以人为本”。“其实,经过上世纪旨在‘发展主体性’的主体教育实验,进入新课改时,我们非常自然,完全没有一般学校的不适。”汪春秀介绍说。

赵华老师的《观潮》是2002年在全省第三届“音像杯”小学语文课堂教学竞赛的竞赛课。

课中,赵华让学生反复朗读,找出自己喜欢的句段,引导孩子自己去体味语言之妙;在按照孩子们的好奇心,一一解读了他们想了解的“奇观”后,赵华又抛出一个竞赛课极少见的环节“还有什么不懂的问题,提出来,我们一起讨论”,把课堂带进孩子们的思维“模糊晦涩处”;课堂最后,她又别出心裁地让学生当小导游,设计导游词,这一下就点燃了孩子们的兴趣,他们撰写的导游词生动而有画面感,堪比电视台的现场直播。

2002年是新课改的第二年,斯时,语文老师大多知道了课堂要民主、平等、尊重,知道了“三维目标”的概念,但这些抽象的观念怎样才能变成真实而深刻的课堂?在教师的语言和态度之外, “民主、平等、尊重”怎样渗入教学内容,甚而转化为教学环节?赵华的这堂课给出了一个范例。而这堂当年荣获比赛一等奖的课,在其后十多年依然被许多平台作为经典案例转载、研究。

岁月不居。镜头一晃,已是2012年。

全国小语会组织的阅读教学录像课比赛。这一次,站在讲台上的是年轻的胡冉,她上的是语文综合性学习《遨游汉字王国》。

2001年颁布的新课标里,语文综合性学习第一次被纳入语文课程。十年过去,对它的研究却几乎原地不动。老师们不知道这样的课堂可做什么、能做什么、该做什么。当胡冉从余宪校长手里接过上一堂语文综合性学习课的任务时,她如同进入一个新修的隧道,“信号全无”。

没有可资借鉴的课例,没有可供参考的成果。面对教材里极其简单的介绍,胡冉知道,自己必须“在平地建一座房子”。这对这个青年教师课程的理解力、开发力、建设力,是一次全面而深刻的考察。

好在一师二附小有着多年的“专业传承”传统。余宪校长和陈玮老师此刻成为她背后的力量。在两位前辈的指导下,胡冉数易其稿,最终修建了这座名为“有趣的字谜”的“房子”:房子的第一层是前厅,最开阔,是学生课前一周对于“有趣的字谜”的活动计划和自我学习;第二层,是展示厅,学生互猜字谜,总结猜谜方法;第三层是设计院,在这里,孩子们学着自编字谜,总结制谜方法;第四层是人文馆,设计“汉字,我想对你说”的环节,让孩子们更深刻地认识、热爱汉字文化。

显然,这是一座属于“语文素养”的房子,其全部建材(即字谜)都从学生学习生活中来。胡冉还另外设计了“快乐竞猜”“看我露一手”等孩子喜欢的“娱乐空间”,整堂课“架构精巧”又“行云流水”,“一等奖”的结果一点都不令人意外。让她深深感触的是:好课是磨出来的,而磨课就是智慧传输的过程,是前辈把自己十数年,甚至数十年的功力,毫无保留地传递给后来者。

就在胡冉上这堂课的同年,现任《人民教育》总编辑的余慧娟发表一篇研究新课改的文章。在文中,她写道:“真正优秀的教育传统……会以各种方式保存下来,成为每一代教师尤其是优秀教师身上的文化烙印,并传承下去。”

“我上学了,真高兴!”2011年9月1日,开学第一天,一年级新生刘家瑜回家后开心地对妈妈说,并请妈妈在作业本上写下来。原来,周伟红老师布置了特殊作业。

开学第一周,学生转述老师的话,家长代写;第一个月,学生口述校园生活,家长代写;一个月后,学生用拼音自主记录日常生活;第二学期,学生根据教学进度自由表达……周伟红等几位老师的写话训练实验,很快发展为全体语文老师的共同实践,学校由之创立了说写并行、立体发展低年级写话教学模式,形成了完整的低年级写话训练体系。

“为什么星期一到星期五那么慢?星期六到星期天又过得那么快?开心的时间太快了。”“我想把妈妈的脑子换成爷爷的脑子,这样妈妈不懂钢琴,我就可以乱弹琴了。”学生在写话中自由地表达对生活的感受,与此同时,养成了关注生活、关注学习的习惯,只要看到、听到、想到一些有意思的事情,他们都能用较为流畅的语言记录下来。

“写话就像写生字一样平常,有效降低了向中年级作文过渡的难度。而到了中高年级,我们习作教学的突破策略是‘流动日记’。”曾瑶老师说。

对于习作,老师往往强调意义,却忽略了学生的心声,结果“学生写得痛苦,老师看得也不轻松”。而“流动日记”让学生写自己真正喜欢和关注的东西,希望“让练笔变得好玩一点”。

“我将班上的学生分成几组,每组5个学生,确保每个学生每周轮写一次。每组有一两个习作水平较高的学生,带动其他学生。”每个小组都取了别致的名字,不少小组还别出心裁地设计了小栏目。“推荐书目”“童心点评”“萝卜短评”“本周荐诗”…… “光看这些栏目名,就叫人忍俊不禁。细细品读,你又不禁生出一丝感动来。”青年老师刘樱说。

日记在流动中,每位学生和家长都可以对习作进行点评。“个别家长甚至写出了专业性很高的评语,让大家受益匪浅。最让我欣慰的是,孩子们不再觉得每周一次的习作是负担了,写作水平也得到了提高。”学生的变化让曾瑶很是欣慰。

从写话到“流动日记”,这是学校在常规习作教学之外的“自选动作”,贯穿于小学6年学习。在这6年中,学生、老师与家长始终共同参与、互相交流,这种对话碰撞的不仅仅是文字,也是一种教育思想,“在对话中学语文、学做人”。

2019年统编教材全面铺开。如何用好统编教材?这个问题摆在所有学校面前,一师二附小也不例外。

“统编教材好用,但要用好不容易”,怎么办?带着问题去实践是解决问题的终极路径。

“统编教材中有很多‘老课文’(以前各版教材中已有的),很多老师不假思索地沿袭原来的教法,而对新课文,也有老师按老教法‘依样画葫芦’。但编排体系变了,编写意图变了,教学目标变了,我们必须重研教材,因为‘旧船票’搭不上‘新船’。”有着31年教学经验的陈玮老师如是说。

为此,请专家来校讲学、外出参加培训必不可少,但这就像站在岸上听教练传授游泳技巧,是很难真正学会游泳的。于是, “集体备课—各年级组研课—人人磨课”这一语文组的“老传统”,再度成为开锁的“新钥匙”:“到实践中去磨砺,在一次次上课、研课中去学习、去把握”。无论老课文,还是新课堂,在语文要素的落实上,要做到“一课一得”。

《揠苗助长》是统编教材中的“老课文”。已从教16年的廖珊璐老师再次执教它时,将它从单元整体的角度重新审视:“人教版教材以人文为主题编排,其单元目标是‘要正确看待问题,善于思考’,课后有理解词语的练习。统编教材双线编排,除了让学生明白故事的深刻道理,还提出了‘根据课文内容,提出简单看法’的学习目标。这个目标是对二年级上册‘读课文,能说出自己的感受和想法’的延伸和发展,体现了语文能力训练的梯度发展。”

为什么廖珊璐老师能够跳出老教法的窠臼?因为学校教研走在前面。从承担试用统编教材的任务开始,一师二附小就着手研究统编教材的编排和运用。2017年5月,学校进行了“单元整合教学”主题研讨活动,以语文教材的主题单元为依托,对选文内容、练习内容、习作内容、活动内容及课外丰富的语文学习资源进行重构、统整、有效融合,构筑立体交叉的语文学习网络。

《肥皂泡》是新教材中的新课文。李素娟老师参加2019年湖南省小学语文教师素养大赛时执教此文,荣获一等奖。老师们都觉得这堂课“语文要素把握准确、落实到位,令人耳目一新”。

“这是新收录到教材中的课文,怎么教好它,我们都在探索。”李素娟坦言。集体的智慧是无穷的,在多番集体备课、个人思索后,她明晰了教学重点。“第三单元,我们练习过‘抓动词说清楚活动的过程’;第四单元习作时,我们还学习了‘用连接词把过程写清楚’,能不能用上这些方法,说说吹肥皂泡的过程呢?”教学中,她注意单元之间语文要素的前后勾连。借助插图、展开想象理解难懂的词语,是学生在三年级上册学过的理解词语的方法,这节课中,她让学生迁移运用来理解难懂的句子。

“当她出示第三、四单元关于说活动过程的方法时,我很惊讶,她注意到了单元间语文要素的勾连,并且做到了。”一位听课老师说,“对句子的理解很细致、很丰富。如‘五色的浮光’,好像从字面到了字里,我想那堂课的孩子们不仅记住了这个词,还记住了它所能带给人的联想、想象。”

在对统编教材的深度研读中,一篇篇充满教学智慧的论文也随之出炉。汪春秀的《落实单元重点目标 提高学生语文素养》《快乐读书吧的栏目设计与教学现状》、邹小红的《基于生命成长的阅读教学》、陈玮的《看“穿”课文,教授“语文”》、周晓欢的《低年级语文课的“味道”》、张蕾的《论小学阅读教学审美课堂的建构》等文章,既深刻把握了教材编排的意图,又有着个人独特的思考与实践。

“我们一直秉持大语文观,学语文绝不只是学习课本中的知识,还要到广阔而丰富的生活中去学习。参加社会实践活动、体育锻炼、做家务等能丰富学生的生活经历,帮助学生学好语文。”汪春秀说。

特制的假期作业和特别的学科竞赛就是这种大语文观的创新结果。

“希望你们积累古诗词,被诗词润泽的孩子是幸福的;希望你们尽情阅读,被书香浸润的人生是快乐的……”2020年1月7日,结束了期末考试的孩子们又收到一份精心准备的礼物——《润之少年寒假乐园》。

为什么说“又”?因为从2009年寒假开始,一师二附小对假期作业进行改革,不再按照惯例做《快乐寒(暑)假》,每个年级的学生会收到符合其年龄特点、学习阶段的“订制作业”。

现任学校教研主任的邹小红还记得2009年寒假出炉的第一份订制“作业单”。那是各年级语文老师花了一个学期研制出来的,包括三个方面的内容:背诵积累、读书和写字。不同年级,背诵的古诗、阅读的书目、写字的要求等各不相同。“这样的假期作业对于提升学生的古诗积累、扩大阅读面、培养良好的书写习惯都很有用,关键是学生从机械的习题训练中解脱开来,假期过得充实而愉快。”邹小红说。

2018年,学校在“作业单”的基础上编写设计了序列更清晰、内容更完备的《润之少年寒(暑)假乐园》。“这是一本便于携带、设计精美的‘书’,是对作业单的完善和升级。”

“书”中每个板块都有一个指向明确而亲切的名字,如“积累小屋”“攀登阅读”。“积累小屋”中不仅包含古诗列目,还有古诗原文、注释、赏析等;“攀登阅读”细分为必读篇目和选读篇目,篇目之外还有图书内容简介及推荐理由。此外,还有社会实践活动、体育和家务作业。

这样的假期作业能带给学生什么?邹小红坦言,这无法做过于精确的量化考量,她所知道的是:6年下来,绝大多数学生能背诵200多首古诗;学生进入中学后,中学老师给予的评价是“学生基础扎实,视野开阔,后劲足”。

每年3月的学科知识竞赛,对孩子们来说简直是一场盛会。“有的孩子精心打扮,穿戴特制的服装和面具,有的设计精美的课件、制作动画视频,有的自创或改编儿歌……”回忆起活动盛况,史燕老师笑意盈盈。

从2003年起,学校全盘组织、规划学科知识竞赛,根据学生的年段特点,结合语文教学,既基于课本,又大于课本,制定每个年级的竞赛内容。经过十多年的实践探索,学科知识竞赛内容不断调试,更加科学化、序列化。

“一年级学生识字量不多,但肢体语言丰富,儿歌易记易学,又具表演性,一年级就确定儿歌朗诵。一二年级已经学过查字典,三年级必须掌握,所以,三年级的比赛内容就是‘查字典’。到高年级,就是成语和古诗文了。”邹小红介绍说。

学科知识竞赛既是对学习的测评和考量,也是一种学习导向,“我们以比赛的方式告诉学生哪些需要掌握,哪些还没有掌握”。

“开展学科知识竞赛以后,老师们有意识地帮助学生积累相关知识,语文学习从课内延伸到课外;学生也特别积极,学习劲头十足。”邹小红补充道。最初,学生只是为了在比赛中获得好成绩,但时间久了,努力成为了他们的习惯。“学生的知识面特别广,我常常感叹‘孩子们懂得的可真多’。”

汪春秀多次说到,他们的语文教学着眼的不只是当下的知识学习,更注重提升学生的语文素养;不只是掌握课本里的知识,更注重带领学生到广阔的生活中去拓展、去积累,“我们教的是小学,着眼的却是孩子的未来”。

百年前的长沙地图上,有一个名为新安的巷子。1912到1913年,毛泽东就在巷子里的湘乡会馆求学。会馆离一师二附小仅一箭之遥,6年后的1919年,伟人来到一师二附小担任主事一职。

走在冬夜的蔡锷路上,校长章醇跟我们讲述着历史深处的故事。

“毛泽东在新安巷时,每天早出晚归,走3里地到定王台的图书馆读书。这个时期,他涉猎极为广泛,经史子集、西方思想经典等,这些学习对他一生产生了巨大影响,可以说是他建构自己思想王国的起点。我读到这个故事时,就想我们的教育也应如此:从历史中获取智慧和力量。”

章校长停下来,路灯照在他的镜片上,折射出五彩的光。他接着说:

“而这智慧和力量,会让教育更好地走向未来。”